税理士試験に興味がある人

『税理士試験にチャレンジしてみたいけど、費用ってどのくらいかかるのかな。合格までに必要なお金の目安が知りたいな。』

こんな疑問にお答えします。

✔この記事の想定読者

・税理士試験に興味がある人

・資格にチャレンジしようと思っている人

・できるだけコストを抑えたい人

こんにちは、税理士のまぐすです。

この記事では、資格に興味がある人に向けて「税理士試験合格までに必要な費用と、安く抑える方法」というーマで紹介します。

✔この記事の信頼性

この記事を書いている僕は、お金のない学生時代に受験勉強を始め、何とかやりくりしつつ合格しました。

また、税理士に興味がある人や、税理士業界でのキャリア相談を受けてきたため、いろんな選択肢を調べてきました。

こちらの記事『【コロナ禍でも】不況こそ税理士資格がおすすめな理由3選【現役税理士が紹介】』でも紹介している通り、不況が訪れそうな今だからこそ、税理士資格はおすすめです。

ですが、資格を取るまでにお金がかかりすぎると、『そのために残業を増やす→勉強時間が減る→合格できない、、、』なんて悪循環も。

この記事を読めば、合格までに必要となる主な費用と、安くする方法が分かるので、結果として試験にも合格しやすくなると思いますよ。

ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

それでは、紹介していきます。

📓もくじ

税理士試験合格に必要な費用

まずは、税理士試験に合格するまでに必要な費用を紹介します。

個人個人で、状況や環境が異なると思いますので、ぜひ自分の状況に照らしつつチェックしてみてくださいね。

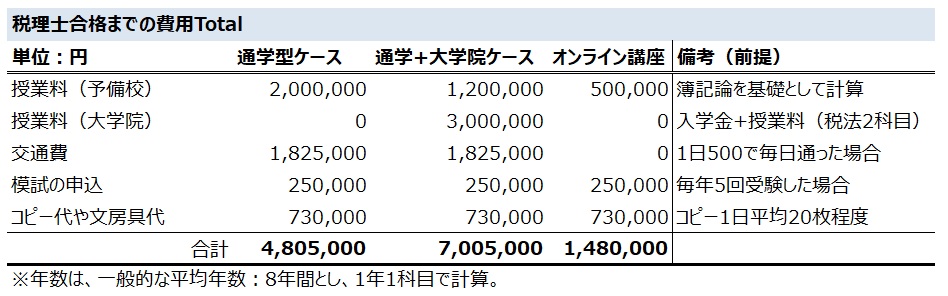

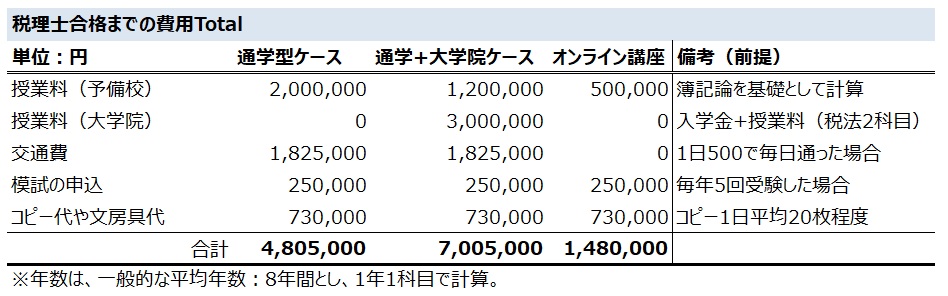

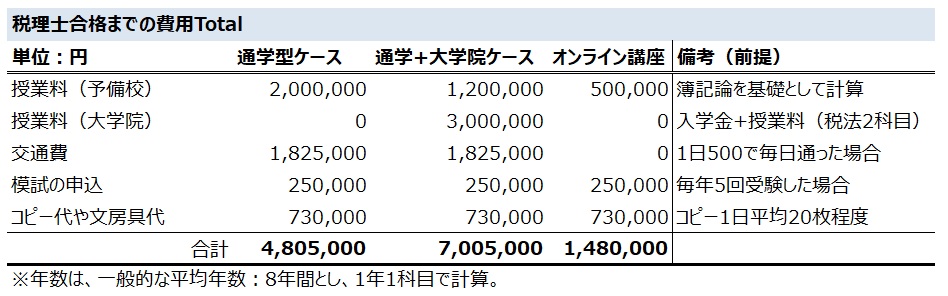

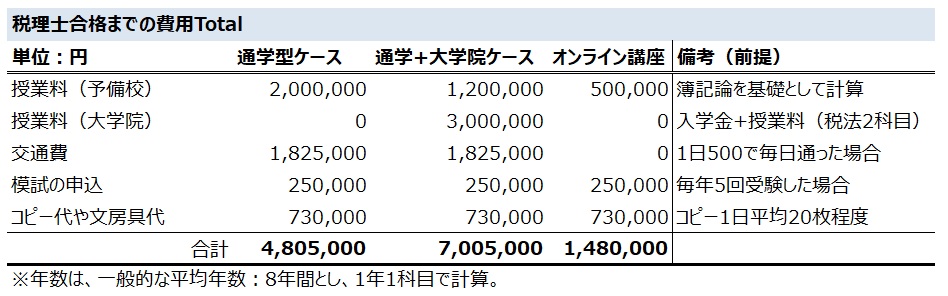

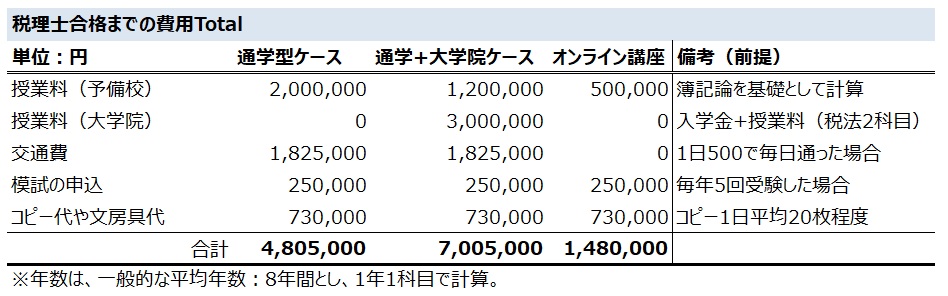

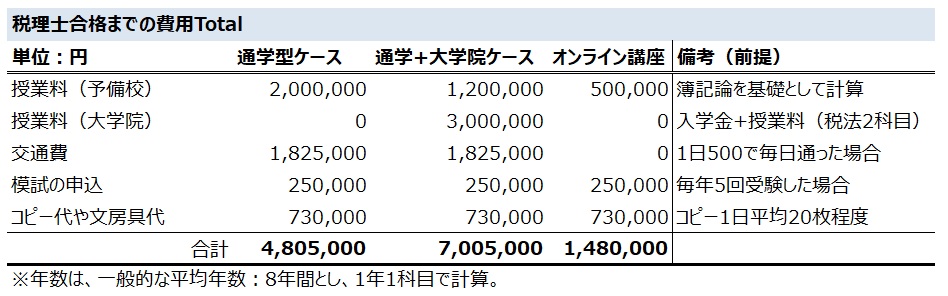

合格までに必要な費用Totalシミュレーション

最初に、大まかなシミュレーションを紹介しますね。

こちらの記事でも紹介していますが、税理士試験に合格するまでの平均年数は10年超とも。

そこで、一定の条件を置いて、Totalで必要な費用を算出してみました。

以下の通りです。

それなりの高級車が買えちゃうくらいの金額。

結構、衝撃的な金額ですよね。

そのため、コストについては事前にしっかりチェックしておくのが大事。

なお、10年もかからず合格できれば、金額も全く異なってきます。

上記表を参考に、自分の環境や条件にあわせて、適宜修正してみてくださいね。

以下では、それぞれの費用について詳しく紹介していきます。

費用①:勉強のための授業料

まず必要になるのは、税理士試験の勉強のための授業料。

授業料は、大きく2つに分かれます。

授業料はおもに、①予備校の授業料、②大学院の授業料、の2つがある。

予備校の授業料

まずは、予備校での税理士講座の授業料。

大手の資格の学校を例にすると、以下の費用がかかります。

「10~20万円」×「科目数」×「受験回数」が目安

大手予備校だと、一科目あたりの授業料は大体10~20万円。

受験に失敗して何回も受け直すと、その分だけかかります。

そう思う人もいるかもしれません。

ですが、税法は毎年改正されるし、それによって年に出題されやすい分野も変わります。

そのため、前年テキストを使うことも、独学でやることも、おすすめできないですよ。

大学院の授業料

税理士資格を取る方法として、『所定の大学院を卒業し、科目免除も受ける方法』もありますよね。

大学院の授業料は、「120万〜200万円」×2年間のイメージ

確実に合格したい人や、試験になかなか合格できない人は、大学院を検討することもあると思います。

授業料は高額だけど、時間と労力を考えると、大学院を選ぶのもあり。

こちらの記事では、科目合格と大学院免除のメリット、デメリットを詳しく紹介しているので、大学院進学に興味がある人は、ぜひチェックしてくださいね。

費用②:交通費

意外と負担になるのが、交通費。

予備校に通う人は、事前に交通費も確認しておくのがおすすめです。

例えば、一番安いケースとして、都内勤務+通学の場合を例とします。

会社や自宅から予備校まで、山手線で通えるとして、片道210円。

往復で420円くらいです。

土日含めて、毎日予備校に通うとしたら、420円× 30日は12,600円。

1年間で151,200円、10年で1,512,000円にも。

通勤や通学定期代のルート通りってわけじゃないケースが多いと思います。

予備校が職場の近くにある人や、車で通える人は良いですが、それ以外の人は、その分の負担も考えておくのがお勧めです。

費用③:模擬試験の費用

どの予備校でも、春あたりになると「直前対策」として、模擬試験を実施しています。

もちろん、どの予備校も今年の試験対策として、かなり良質な問題を用意しているはずです。

ですが、コストと言う面では、以下を知っておくのがおすすめ。

・予備校によっては、通常コースとは別費用

・多くの問題を解きたいので、他校の模試にも申し込む人が多い

大体、1つの試験で3~4,000円くらい。

1年で5回(5問)受ければ20,000円くらい、10年で200,000円くらいかかります。

通常の授業とは別にかかるとすると、決して安くは無いですよね。

費用④:コピー代や文房具代

そして、じわじわと負担になるのが、コピー代や文房具代です。

毎日の積み上げで、結構な金額になってきます。

コピー代

そう思う人も少なくないと思います。

ですが、特に直前期には、コピー代で1日2000円くらいかかることも。

税理士試験では、かなりコピーを利用しますよ。

直前期になると、総合問題用のテキストを、多く解くことになるはず。

その場合、問題と解答用紙あわせて20ページだとすると、 1問につき200円。

1日に3〜5問にチャレンジすると、600円から1000円位します。

直前期は、総合問題が多くなるので、ほぼ毎日これくらい必要になります。

塵も積もれば、思ったより安くは無いですよね。

文房具代

税理士の勉強を続けていると、必ずぶつかる壁。

それは、以下の通りです。

税理士試験は、『時間』との勝負です。

税理士試験は、どの科目も2時間。

ですが、時間に余裕がある科目はないです。

さらに、マークシート形式ではなく全て筆記。

そのため、少しでも時間を節約するために文房具にもこだわってくると思います。

例えば、ボールペン。毎日使っていると、インクの買替頻度も高くなります。

僕の場合、以下のような“ちょっとだけ高級な”ボールペンを使ってました。インクはすぐなくなるので、取り換え用も常備。

ちなみに↑こちら、めっちゃおすすめです。大量に文字を書いても指が疲れにくいし、書きやすいです。

色んなボールペンを試してみて、自分に一番合ったものを選ぶべき。

しばらくすると『あれ、やっぱり手に合わないな、、、』というものも出てくるので、最高のパートナーに出会うまでいくつか試すと思います。

また、本試験直前は、問題形式でばんばんアウトプット系の勉強が増えてきます。

インクの取り換え頻度も増え、1ヶ月で10本くらい使っちゃうなんてことも。

そのため、文房具とはいえ、結構コストかかっちゃうイメージを持っていた方がいいですよ。

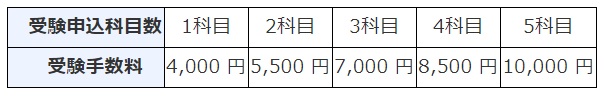

費用⑤:本試験の受験手数料

そして本番。

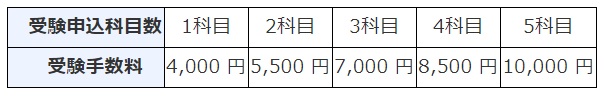

受験手数料は申込科目数によって変動しますが、概ね以下のイメージだと思います。

5,000円×年数

受験手数料は、具体的には以下の通りです。

出展:国税庁HP「受験の申込みについて」

税理士試験合格に必要な費用を安くする方法

では、こんなお金のかかる税理士試験の費用を、安くする方法を紹介します。

コストを意識するのは結構大事

そう固い決意をしている人もいるかもしれません。

ですが、短期合格のためには、コストを意識するのも大事です。

まずは、費用・コストを意識することが、なぜ合格に大切かを紹介します。

コストを意識しないと、どんどん合格が遠のいてしまうかもですよ。

結構お金がかかる税理士試験。

『勉強にお金がかかる』→『その分を残業や副業で穴埋めする』→『勉強時間が減る』→『合格が遠のく、、、』なんて悪循環も。

そのため、できるだけムダは初めから意識しておくのがおすすめ。

『自己投資』という言葉の通り、勉強は投資です。ムダな投資は避けるのが鉄則ですよね。

方法①:オンライン講座で小さく始める

必要な費用のなかで、一番負担が大きいのが『授業料』。

これをどれだけムダなくできるかで、大きく異なってきます。

費用が気になる人は、オンライン講座で小さく始めてみるべき。

これから税理士試験にチャレンジする人。

気合いを入れて『よし、、、一番高いコースで!!』というのは、あまり得策じゃないかもです。

理由は、以下の通りです。

・途中で科目変更するかも

・環境が変わって学校を変えるかも

・そもそも税理士を諦めるかも、、、

途中で科目や学校を変える可能性も想定しておこう

勉強していると、途中で興味がある科目が変わることもよくあります。

試験との相性もありますしね。

さらに、転勤や部署異動で、当初の学校に通学できず、予備校そのものを変更するかも。

そうすると、払っていた授業料がムダになっちゃうかもなので、注意が必要です。

なお、僕がおすすめする税理士科目の選び方については、以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

税理士試験を諦める人が多いのも事実、、、

強い決意をしながらも、残念ながら合格前に諦めてしまう人が多いのも事実。

税理士試験、合格まで平均10年超とも言われています。

こちらの記事「【経験談】税理士試験合格のために知っておくべきこと+超効率的な勉強方法【勉強中やこれから始める人向け】」で詳しく紹介していますが、理士試験を勉強してから合格するまでの期間が、平均して10年超とも言われています。

さらにこの数字、結局合格できずに諦めている人が含まれていない数字です。

小さく始めて、自分のタイプ・性格に合っているか確認してみるのもアリかも。

いわゆる「起業して失敗するタイプ」のように、初めからお金をかけて多額投資するより、小さく始めてみるのもアリだと思いますよ。

✔おすすめ税理士オンライン講座

【受賞・導入実績多数のWeb学習】スタディング |多くのメディアでの受賞歴や企業導入実績をほこるスタディング。暗記ツールや学習レポートに加えて、無料講座や割引キャンペーンも嬉しい。月々5,200円から簿財2科目コースが始められ、いまなら合格お祝い金付き。

【短期合格にフォーカスしたWeb学習】クレアール

【様々な受講形態OK】

※リンクをクリックすると公式HPへアクセス

方法②:教育訓練給付制度が利用できる学校を選ぶ

そして、『知っているかどうか』だけでお得になるのが、教育訓練給付制度です。

教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは、受講料の20%(最大10万円)が支給される制度です。

より具体的には、一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、支払った学費のうち20%(最大10万円)が支給される制度です。

もし、通学型などの“結構高め”の講座受講を検討している人は、利用できるか事前確認するのがマストです。

とはいえ、利用できるかどうかは、詳細な条件があります。

この制度は、国として、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。

そのため、利用できるかどうかは、受講講座や雇用保険の状態など一定の条件があります。

利用できるかは①予備校や講座側、②自分自身の状況、によって利用可能か変わるので、必ず資料請求してチェックしてみてくださいね。

資料請求すれば、必ず詳細な情報が掲載されていると思いますよ。

✓資料請求できるおすすめスクール

【通学型予備校】 LEC 東京リーガルマインドの資料請求はこちら

>>税理士を目指す方はこちらから

【オンライン講座】 Web通信講座で大手の「クレアール」の資料請求はこちら >>クレアールに無料で資料請求

方法③:電卓利用可能な自習場所を見つける

さいごに、結構大事なのが『適切な自習場所を見つけること』です。

電卓利用可能な場所を見つけられれば、①授業料、②交通費を減らすことが出来ます。

実は、図書館やレンタル自習室などでは、電卓使えない場所が多いです。

電卓を使わない人からすれば、結構うるさいですからね、、、笑

そのため、自習室のある通学型の予備校に通うという選択肢もアリ。

ただしその分、授業料と交通費は結構バカにならないです。

授業料と交通費を減らしつつ、合格を勝ち取るためには、お気に入りのカフェや電卓可能な自習室など、環境を事前に調べておくのがおすすめですよ。

まとめ

さいごに、この記事のまとめです。

合格までに必要な費用Totalシミュレーションは、以下の通りです。

平均合格年数10年で計算すると、ちょっとした高級車1台分くらい、かかっちゃいますよね。

そんな費用を抑える方法は、以下の通りです。

✓試験のための費用を抑える方法

方法①:オンライン講座で小さく始める

方法②:教育訓練給付制度が利用できる学校を選ぶ

方法③:電卓利用可能な自習場所を見つける

試験勉強のため費用がキツくなると、勉強時間を減らし、バイトや残業を増やして、結果として合格が遠のくかも、、、

今ならオンライン講座の環境も、かなり良くなっています。

無理なく続けて、ぜひ短期合格を目指してくださいね。

なお、税理士試験の勉強方法については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

今回は以上です。また次の記事でお会いしましょう。

ありがとうございました。

✔おすすめ税理士オンライン講座

【受賞・導入実績多数のWeb学習】スタディング |多くのメディアでの受賞歴や企業導入実績をほこるスタディング。暗記ツールや学習レポートに加えて、無料講座や割引キャンペーンも嬉しい。月々5,200円から簿財2科目コースが始められ、いまなら合格お祝い金付き。

【短期合格にフォーカスしたWeb学習】クレアール

【様々な受講形態OK】

※リンクをクリックすると公式HPへアクセス